Decoded: Hass im Netz - Lagebild: Antisemitische Narrative im Kontext des 7. Oktober 2023

- JFDA

- 20. Aug. 2025

- 4 Min. Lesezeit

Aktualisiert: vor 5 Tagen

Antisemitismus im digitalen Raum – sichtbar machen, verstehen, handeln.

In unserer Online-Monitoring-Reihe „Decoded: Hass im Netz“ zeigen wir, wie sich antisemitische Narrative und Stereotype online verbreiten. Wir analysieren, ordnen ein und machen deutlich, wie Antisemitismus im Netz wirkt.

Den Post findet Ihr auch auf unserem Instagram-Account unter www.instagram.com/p/DNX0acJCn1b/?img_index=1

In unserem aktuellen Lagebild geht es um antisemitische Narrative, die seit dem 7. Oktober 2023 gezielt eingesetzt werden, um das Massaker der Hamas zu relativieren, die Verantwortung umzudeuten sowie israelisches und jüdisches Leid unsichtbar zu machen. Diese Narrative knüpfen an antisemitische Traditionslinien an und finden in medialen Formaten eine hohe Reichweite und Sichtbarkeit.

„Es begann nicht am 7. Oktober“

Dieses Narrativ zielt darauf ab, den 7. Oktober nicht als Ausgangspunkt, sondern lediglich als Reaktion auf eine lange Vorgeschichte israelischer Politik zu betrachten. Nicht der 7. Oktober wird als Auslöser für den Gaza-Krieg gesehen, sondern Israel als Aggressor des Nahen Ostens seit seiner Gründung 1948 stilisiert. Der singuläre Charakter des Massakers am 7. Oktober 2023 wird somit relativiert.

Dieses Narrativ verschiebt die moralische Verantwortung vom Täter, der Hamas, auf das Opfer, Israel, was eine klassische Täter-Opfer-Umkehr ist. Es dient zur Rechtfertigung antisemitischer Gewalt, indem diese als vermeintlich zwangsläufige Konsequenz dargestellt wird.

Israel wird zum Kriegstreiber stilisiert, gegen den sich gewährt werden muss und die Taten des 7. Oktobers werden somit als Widerstand gegen das ultimativ Böse gesehen. Dies führt dazu, dass bewusst die gezielte Brutalität, die sexualisierte Gewalt sowie die systematische Geiselnahme am 7. Oktober 2023 legitimiert wird und das Leid von Israelis und Juden:Jüdinnen geleugnet wird. Der 7. Oktober wird nicht als Zäsur oder Massaker außergewöhnlichen Ausmaßes gewertet, sondern als angeblich „logische Folge“ einer vermeintlich viel längeren Geschichte israelischer Gewalt.

Verschwörungsfantasien rund um den 7. Oktober

Die Darstellungen, Israel habe den Angriff der Hamas absichtlich zugelassen oder gar selbst inszeniert, um eine militärische Offensive in Gaza zu rechtfertigen, ist eine weit verbreitete Verschwörungsfantasie im digitalen Raum. Solche Erzählungen knüpfen an Muster klassischer „False Flag“- oder „Inside Job“-Theorien an und delegitimieren das dokumentierte Leid der Opfer.

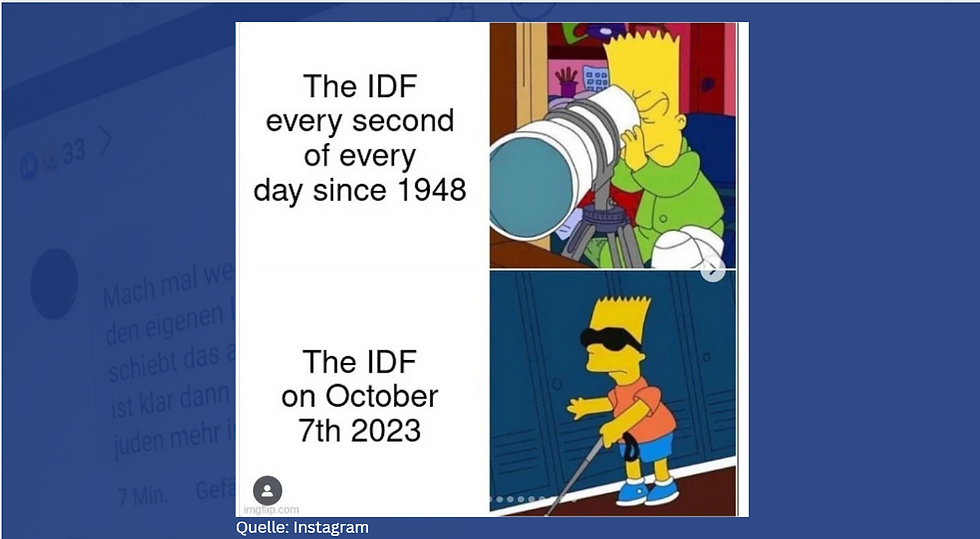

Auf humoristische Weise wird über Memes ein verschwörungsideologisches Deutungsmuster vermittelt, das die Täterrolle der Hamas relativiert und Israel zur eigentlichen Schuldigen erklärt. Dabei wird die israelische Armee als „allsehende Macht“ seit 1948 verklärt, die jedoch am 7. Oktober „blind“ gewesen sei.

Aneignung und Umdeutung von Solidaritätsslogans

Die Slogans „Bring Them Home“ und „We Will Dance Again“ stehen zum einen für die Forderung der Freilassung der Geiseln sowie zum Gedenken der Opfer des Supernova-Musikfestivals sowie als Symbol für Überlebenswillen und gemeinschaftliche Stärke.

In propalästinensischen Kontexten werden diese Slogans vereinnahmt und umgedeutet. „Bring Them Home“ wird als Slogan für palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen verklärt und setzt diese mit den Geiseln der Hamas gleich. Dadurch verschwimmt die klare Grenze zwischen rechtsstaatlicher Inhaftierung und Geiselnahme durch eine Terrororganisation. „They Will Dance Again“ referiert auf die Erinnerungsarbeit des Supernova Festivals und zieht auf ironische Weise die Traumata des 7. Oktober ins Lächerliche. Das unvorstellbare Leid, das Israelis und Juden:Jüdinnen an diesem Tag widerfahren ist, wird verkannt und die ursprüngliche Bedeutung der Slogans entwertet.

Gleichsetzung von Häftlingen und Geiseln

Besonders kritisch einzuordnen ist die Gleichsetzung von palästinensischen Häftlingen in Israel mit den Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober verschleppt hat. Während Geiselnahme ein völkerrechtswidriges Kriegsverbrechen darstellt, basiert die Inhaftierung in Israel auf rechtsstaatlichen Verfahren, selbst wenn diese international diskutiert oder kritisiert werden.

Die Gleichsetzung folgt einem klaren Framing: Israel wird auf eine Ebene mit der Hamas gestellt, indem es als Akteur dargestellt wird, der „ebenfalls Geiseln hält“. Es wird suggeriert, der israelische Staat handele wie eine Terrororganisation – eine klassische Delegitimierungsstrategie und Dämonisierung. Dieses Narrativ entwertet die reale Situation der Geiseln und ihrer Familien und negiert die Verantwortung der Hamas für deren anhaltende Gefangenschaft. Die in der letzten Woche veröffentlichten Videos von Evjatar David, der sich seit dem 7. Oktober in Gefangenschaft der Hamas befindet, zeigen ihn abgemagert, wie er sein eigens Grab ausgräbt. Nicht die Hamas wird für die Gräueltaten verantwortlich gemacht, die David erleiden muss, sondern Israel.

Das antisemitische Motiv der „falschen Opferrolle“

Die Darstellung Israels als Staat, der sich vermeintlich in eine Opferrolle drängt, während Israel eigentlich der Täter sei, knüpft an ein altes antisemitisches Stereotyp an. Schon in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen findet sich die Vorstellung, Juden:Jüdinnen seien hinterhältig und würden ihre Rolle in Konflikten verdrehen – angeblich, um sich Vorteile zu verschaffen. Heute zeigt sich dieses Motiv in der Behauptung, Israel instrumentalisiere den 7. Oktober, um militärische Maßnahmen zu rechtfertigen oder internationale Solidarität zu erzwingen. Diese Rhetorik entwertet jüdisches Leid systematisch, macht Opfer unsichtbar und dient letztlich der Delegitimierung jüdischer Selbstbehauptung.

Israel sei „in Wahrheit“ der Aggressor, inszeniere sich aber in der Weltöffentlichkeit als Opfer. In dieser Vorstellung wir jüdisches Leid unsichtbar gemacht und darauf abgezielt die Täterrolle umzudrehen. In dieser antisemitischen Weltanschauung können Juden:Jüdinnen keine Opfer sein, sondern einzig die Täter.

Die aktuellen Narrative rund um den 7. Oktober stehen in einer langen Tradition antisemitischer Denkmuster. Sie verschleiern die Täterrolle der Hamas, sprechen israelischen und jüdischen Opfern ihre Glaubwürdigkeit ab und verzerren die öffentliche Wahrnehmung. Sie entlasten die Täter, delegitimieren Israel und entwerten jüdisches Leid. Dass solche Muster heute vor allem über soziale Medien weitergetragen werden, zeigt, wie sehr Antisemitismus seine Form wandelt, ohne an Wirkungskraft zu verlieren.

Kommentare